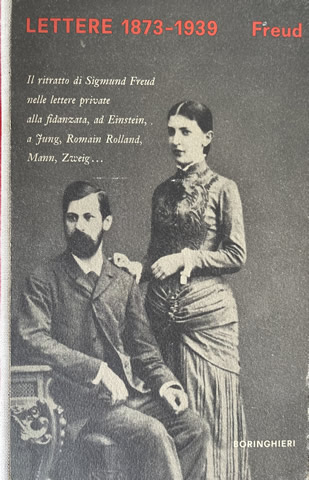

Il ritratto di Sigmund Freud nelle lettere private

Libri e Psicologia

Il ritratto di Sigmund Freud nelle lettere private

Sigmund Freud fu un epistolografo di rara coscienziosità; nessuna lettera (come scrive il figlio Ernst, curatore della raccolta di lettere pubblicate da Boringhieri nel 1960) restava senza risposta, qualunque fosse il mittente. Ogni minuto lasciato libero dalle analisi con i pazienti era dedicato alla corrispondenza, mentre la sera era dedicata al lavoro scientifico.

Nella scelta dei documenti, il figlio Ernst si è limitato alle lettere personali, per dare a coloro che conoscono Sigmund Freud solamente dalla sua opera una immagine della persona, dell’uomo, così come sentiva, pensava e lottava.

Consiglio vivamente l’emozionante lettura di questa raccolta di lettere, che va dal 1873, quando Freud aveva appena 17 anni, fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta nel 1939.

I destinatari

Tra i molti destinatari di questa raccolta troviamo, tra gli altri, Martha Bernays (fidanzata e futura moglie, dalla quale Freud fu costretto a rimanere lontano durante gli anni di studio), i figli di Freud, la cognata Minna, i primi psicoanalisti (per esempio Carl Gustav Jung, Karl Abraham, Lou Andreas-Salomé, Max Ettington, Ernst Jones, Sandor Ferenczi, Stanley Hall, Oscar Pfister, James Putnam, Otto Rank), l’amico Wilhelm Fliess, Romain Rolland, Marie Bonaparte (che lo aiutò a fuggire a Londra negli anni del nazismo).

Di seguito propongo alcuni brevi estratti delle lettere, a mio parere indicativi del carattere e della levatura del padre della psicoanalisi.

La tenacia di Freud

«[…] Ho sempre pensato che vi sia una strada breve e una lunga per fare qualcosa; se oggi quella breve è sbarrata, mi avvio fiduciosamente su quella lunga, e questo è il mio caso. […] ma io, a vero dire, non sono mai stato ambizioso, nella scienza ho cercato la soddisfazione che viene dalla lunga faticosa ricerca e dall’attimo della scoperta […].»

Lettera a Martha Bernays (Vienna, 9 settembre 1883)

Borsa di studio alla clinica per le malattie nervose della Salpêtrière a Parigi

«[…] Oggi sono stato alla Salpêtrière, e ho trovato tutto oltre la mia aspettativa. Sono già al lavoro e pieno di buone speranze. Ho avuto dall'amministrazione dell'ospedale una chiave per un cassetto in laboratorio e un tablier (grembiule) per tre franchi di deposito. Sulla ricevuta sono indicato come "M. Freud élève de médecine". [...] Alle dieci arrivò Charcot, un uomo robusto di cinquantotto anni, che porta il cilindro e ha occhi scuri e stranamente dolci [...] pochi capelli lunghi tirati dietro le orecchie, viso rasato, fisionomia molto espressiva, labbra turgide e sporgenti, insomma una specie di prete laico dal quale ci si può attendere molto umorismo e comprensione per la buona vita. Prese posto e cominciò a visitare i malati. Mi ha fatto molta impressione: diagnosi brillanti e un interesse evidente è molto vivo per tutto, qualcosa di molto diverso dalla distaccata superficialità cui ci hanno abituato i nostri "grandi" […].»

Lettera a Martha Bernays (Parigi, 21ottobre 1885)

Sono convinto di non essere un genio

«[…] Vi fu un tempo in cui ero soltanto desideroso di imparare e ambizioso, e mi amareggiavo giorno per giorno, perché la natura non aveva avuto la bontà di imprimere in me il marchio del genio, che talvolta essa dona. Da allora mi sono convinto di non essere un genio, e non capisco come ho potuto desiderare di esserlo. Non ho neppure molto talento, le mie capacità di lavoro sono dovute probabilmente alle qualità del mio carattere e alla mancanza di gravi deficienze intellettuali. So però che questa mescolanza è molto favorevole per un lento successo […].»

Lettera a Martha Bernays (Parigi, 2 febbraio 1886)

La diffusione della psicoanalisi

«[…] E ora stia tranquillo, tutto a suo tempo avverrà. Lei potrà sperimentarlo, anche se io non potrò. Non siamo i primi che debbano attendere finché il loro linguaggio cominci a essere compreso. Penso sempre che in segreto abbiamo più partigiani di quanti ne conosciamo; sono convinto che al congresso di Amsterdam (congresso internazionale di psichiatria e neurologia) non si troverà completamente solo. Ogni volta che vengo a sapere che ridono di noi, cresce in me la certezza che abbiamo qualcosa di grande tra le mani […].»

Lettera a Carl Gustav Jung (Vienna, 26 maggio 1907)

Freud e l’omosessualità

«Cara signora...,

dalla Sua lettera apprendo che Suo figlio è un omosessuale. Che, nella Sua relazione su di lui, Lei stessa non abbia adoperato questa parola, è il fatto che più mi ha impressionato. Mi permetta di chiederLe: perché l’ha evitata? L’omosessualità, certamente, non è un pregio, ma non è qualcosa di cui ci si debba vergognare, non è un vizio, una degradazione e neppure può essere definita una malattia; noi la consideriamo come una deviazione delle funzioni sessuali, provocata da un certo blocco dello sviluppo sessuale. Molte persone stimatissime, in epoca antica e moderna, sono state omosessuali, tra queste molte tra gli uomini più grandi (Platone, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, eccetera): è una grande ingiustizia perseguitare l’omosessualità come un reato, ed è anche una crudeltà. [...]

Se (Suo figlio) è infelice, nevrotico, dilaniato da dubbi, inibito nei suoi rapporti personali, in tal caso un’analisi può arrecargli l’armonia, la pace psichica e una piena capacità di lavoro, indipendentemente dal fatto se rimanga omosessuale oppure cambi […].»

Lettera a Mrs. N.N. (Vienna, 9 aprile 1935)

Il nazismo e il trasferimento a Londra

«Al direttore di “Time and Tide”.

A quattro anni venni a Vienna da una piccola città della Moravia. Dopo 78 anni di duro lavoro ho dovuto lasciare la mia patria, ho visto dissolta la società scientifica da me fondata, distrutti i nostri istituti, confiscata la casa editrice dagli invasori, sequestrati o mandati al macero i libri da me pubblicati, i miei figli esclusi dalle loro professioni [...].

Il passo della Sua lettera, nel quale Ella constata un “certo aumento dell’antisemitismo perfino in questo paese”, mi ha colpito profondamente, Le attuali persecuzioni non dovrebbero piuttosto suscitare un’ondata di compassione in questo paese? […].»

Lettera al direttore di “Time and Tide” - settimanale inglese (Londra, 16 novembre 1938).

Fonti

Lettere 1873-1939 Freud, Boringhieri, 1960